«Двічі я голодував, тому що хотів зберегти людську гідність» — Глузман

https://racurs.ua/ua/722-dvajdy-ya-golodal-potomu-chto-ochen-hotel-jyt-ya-ne-znal-drugogo.htmlРакурсВ книжці моїх тюремно-табірних спогадів «Голод», мабуть, набільш неприємний, фізіологічно страшний текст. Я довго думав, чи поміщати його до книжки. Врешті-решт, немає уже тієї країни, СРСР, тюрми і колонії в моїй новій країни достатньо відкриті для журналістів і різноманітних контролерів.

Помістив, правда має бути повною.

Сьогодні, на жаль, мій текст знову виявився актуальним. Для ув’язненої українки Надії Савченко. Вона,

український військовослужбовець, в тривалому голодуванні протесту. Розумію, пану Путіну смерть від голоду Надії Савченко не потрібна. Але – все може статися… Саме тому я погодився на публікацію

«Голоду» для широкої публіки. Цього, нашої підтримки, потребує молода українка, яка є

заручником жорстокого і наскрізь політизованого російського правосуддя.

Семен ГЛУЗМАН

Колишній політв’язень

член колегії Пенітенціарної служби України

Голод

Сергей Адамович Ковалев пришел в зону много позднее меня. Арестованный КГБ за составление и редактирование самиздатовского информационного издания «Хроника текущих событий», он както поделился со

мною следующим: «Тогда, работая над «Хроникой...», я часто встречал в лагерных сообщениях факты о голодовках протеста, об осознанных нарушениях режима содержания... Тогда, в Москве, я не понимал,

почему все это там происходит. Думал, ну, зачем им в зонах протесты, неизбежно заканчивающиеся еще большими репрессиями. Сидели бы себе тихо, старались бы сохранить жизнь и здоровье. Сейчас, в

зоне, я понимаю: сопротивляться, протестовать надо. Здесь невозможно не протестовать...»

Помню первую свою голодовку. Неформальные лидеры зоны Володя Буковский, Иван Свитлычный и Лева Ягман решили – в той конкретной ситуации следует протестовать именно так. Кажется, это было связано с

лишением права на свидание Евгена Пронюка. Десятки заключенных с этим решением согласились. Я был в ужасе, мне казалось, что окружение заставляет меня переступить черту, за которой – пропасть. Мне

было очень страшно, я не был готов к такому шагу. Помню, как постыдно пытался уговорить Володю изменить решение, избрать другую форму протеста... Зона объявила голодовку. К вечеру у меня до звона в

ушах болела голова, безумно хотелось есть. Но я выдержал. Я знал: это возможно. Это можно выдержать. Рядом со мною отбывал свой срок скромный и внешне очень мягкий Коля Бондарь, каждую осень в

полном одиночестве объявлявший политически мотивированную двухмесячную голодовку протеста, ни на что не надеющийся, ничего не ждущий, немногословный Коля, таким неординарным способом выражающий

свое презрение ко всей этой советской лжи и советской жестокости.

Кстати, и сегодня Коля Бондарь жив, тихо и скромно, без внимания журналистов и профессиональных патриотов живет в Черкассах. Сколько их, таких Коль доживает молча свой век в этой горькой и

беспамятной стране...

Сколько их было потом, однодневных протестных голодовок. С заявлениями в ЦК КПСС, прокуратуру, даже ООН. Внешне – бессмысленных, однозначно – без надежды на результат. Седьмого ноября, в годовщину

объявления большевиками красного террора, в дни съездов КПСС и т.д. и т.п. На самом деле – осмысленных. Спасительных для каждого из нас, не готовых признать правдой очевидную ложь, распрощаться со

своим человеческим достоинством, отдать душу советскому дьяволу. Мы платили своим физическим здоровьем, дополнительными мучениями в карцерах... все это так. Но только так каждый из нас мог

сохранить свою личность в царстве ухмыляющегося, торжествующего зла, только так мы могли спасти от поругания свои души.

Дважды я голодал по четыре месяца. Голодал, потому что очень хотел жить. Я не знал другого способа сохранить человеческое достоинство. Тогда мы голодали вчетвером, Иван Свитлычный, Владимир

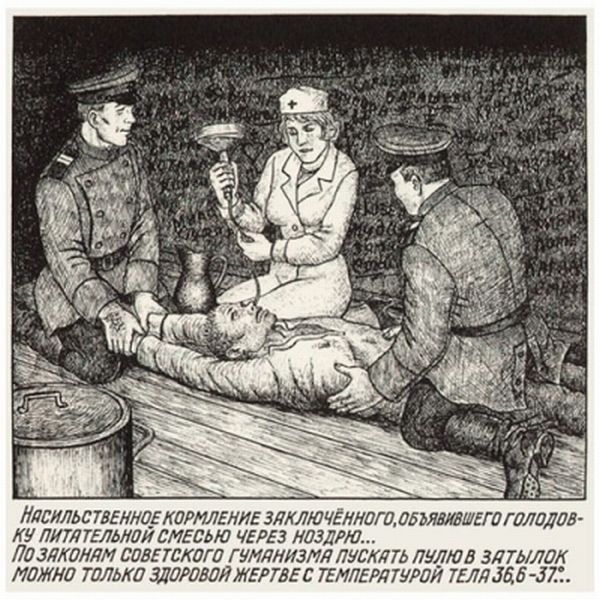

Балахонов, Зиновий Антонюк и я. Мы лежали на одних деревянных нарах, о чемто говорили. На десятый день лагерный врач начал принудительное кормление. Отказываешься – руки в наручниках за спиной,

металлический расширитель разжимает зубы, надзиратели крепко держат твою запрокинутую голову, резиновый зонд вставляют в пищевод...и ты начинаешь оживать. Теплая смесь на молоке и масле наполняет

тебя силами, и ты веселеешь.

Кто-то из нас лежа пытается читать журнал, Володя Балахонов, бывший советский дипломат в подразделении ООН в Женеве, пытается делать хоть какую-нибудь гимнастику, возникает разговор. Жизнь

продолжается. Принудительное кормление – три раза в неделю. Искусственно продлеваемое угасание.

Хуже всего – Антонюку. Букет хронических болезней, включая панкреатит. Он почти не разговаривает, лежит. Серое с оттенком зелени лицо, страдает от болей, во время приступа вытягивается струной.

Молча, всегда молча. Только во сне, иногда – тяжкий стон.

Каждый день трижды в камеру вносят миски с едой. Кто-то из нас немедленно на глазах у надзирателей выливает содержимое в «парашу» (емкость для испражнений). Это – и демонстрация, и устранение

запаха пищи. Каждый день поутру в камеру бодрой походкой входит замполит Кытманов и задает один и тот же вопрос, почемуто радостно улыбаясь: «Голодаете?». И тут же сам себе отвечает: «Ну и

голодайте себе на здоровье!».

Самое тяжелое время – понедельники. Лежим молча, без сил. Не можем согреться. Бесконечно тянется время до прихода врача с теплой смесью. Но это не обсуждается. Наконец, звенит ключ в двери.

Привычная процедура: «Предлагаю вам принять пищу самостоятельно!». Каждый из нас отказывается. Вожделенная и, одновременно, изуверская процедура искусственного кормления. Тихая, тщательно

скрываемая радость тепла в желудке. Надзиратели с врачом уходят. Дверь закрыта. Мы опять оживаем. Временно.

Час в день – прогулка. Мы в камере в режиме наказанных. Известное каждому з/к жесткое слово ПКТ – помещение камерного типа. Формально – мы не наказаны. Но нас держат именно здесь, дабы усугубить

для нас ситуацию. Такова инструкция МВД, согласованная с Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой, подписанная и министром здравоохранения СССР. Все – по закону.

Мы ведь преступники. Каждый из нас совершил особо опасное государственное преступление и не хочет становиться на путь исправления. Категорически не хочет.

Однажды приходит прокурор. Специальный прокурор по соблюдению законности в местах лишения свободы. «Есть ли у вас претензии к администрации колонии?». У нас – есть. Мы говорим. Но он пришел с

конкретной целью: еще раз показать нам, что голодовка ничего не изменит. Администрация всегда права. А мы, антисоветчики, всегда не правы. Sic.

Желание принимать пищу самостоятельно давно отсутствует. Голод становится привычным состоянием. Ритуал внесения еды в камеру раздражает своим бессмыслием. Мы уже давно не хотим есть. Но мы очень

хотим жить. Хотя и не говорим на эту тему. Что это? Фанатизм обреченных? Подпитка ненавистью? Нет, мы доказываем своей собственной стране, что не боимся ее. Доказываем, что есть ценности высшего

порядка. Доказываем таким извращенным способом, потому что живем в такой извращенной стране. Каждый из нас думает: «У вас есть водородное оружие, ракеты, множество танков... Вас боится весь

цивилизованный мир. А я, слабый и невооруженный человек не боюсь вас...». Что это – грех гордыни? Или грех самоубийства? Нет, это спасение души: «Я не раб!».

Тогда, именно тогда, голодая второй месяц, я задал вслух совсем не риторический вопрос: «Почему другие люди имели счастье родиться в Париже, Лондоне, Вене? Почему мы должны были родиться здесь, в

этой жуткой, жестокой стране?» Никто не ответил. Каждый думал о своем.

Мы знаем: наше спасение – в информации. Один раз в неделю, когда нас ведут в лагерную баню, мы умудряемся на глазах у постоянно наблюдающих за нами надзирателей прятать маленькие бумажки с

информацией о динамике нашей голодовки. Увы, в следующий раз мы видим, что наша почта не работает, наши послания не изъяты. А нам так важно, чтобы товарищи передали наши сообщения на волю, в

Самиздат и Тамиздат. Только в этом наш шанс на спасение! Однажды, когда мы одеваемся после мытья, дежурный прапорщик Бормотов, очень прилежный надзиратель, явно не отличающийся умом, жалобно просит

меня: «Глузман, я же знаю, вы оставляете ксивы для ваших товарищей в зоне. Ну покажите, где вы их прячете, покажите...». Мы поражены такой наивностью и глупостью Бормотова, желающего во что бы то

ни стало выслужиться перед начальством. Мы смеемся, открыто смеемся над этим жалким человечком в военной форме.

Увы, наши друзья так и не забирают ксивы. Мы слишком тщательно их прячем. Горькое разочарование: о нас ничего не знают! Второй месяц голода. Иван Алексеевич Свитлычный просыпается ночью из-за

непонятного ощущения чужого тела. Открывает глаза: на его груди спокойно сидит большая крыса. Смотрит ему в глаза, медленно, не пугаясь, уходит в щель.

Ежедневно – час прогулки. Таков режим содержания в помещении камерного типа. Нас выпускают в прогулочный дворик с дощатым покрытием. В конце дворика – деревянный туалет с двумя дырами над ямой. Мы

выносим «парашу» – металлическую емкость на 3 или 4 ведра. В ней – наша моча и выброшенная еда. Фекалий у нас давно нет. Спустя несколько недель замечаем: нас ждут крысы! Они выползают из какихто

нор и ждут опорожнения «параши». Весь выводок сидит у туалета, сверлит нас взглядами. Ждет своей ежедневной порции. Умные и страшные твари. Поединок взглядов.

Зиновию Антонюку все хуже. Молчит, вытянувшись на нарах как струна. Его состояние явно ухудшается. Медицинскую помощь нам не оказывают: «Голодайте себе на здоровье!». Все чаще стонет во сне.

Категорически не хочет говорить о своем состоянии. Сильный, мужественный и очень последовательный человек. Мы боимся его смерти. Несколько дней уговариваем его снять голодовку и выйти в зону. Мотив

– нам очень важна связь! В концеконцов он соглашается. Мы договариваемся о способе связи, Зиновий пишет заявление о прекращении голодовки. Его уводят в зону. Но и там ему не оказывают медицинскую

помощь, почти сразу же заставляют приступить к тяжелой работе. Уже потом, спустя месяцы узнаю, что Зиновий написал кудато в высокие инстанции резкое заявление, где была и такая фраза: «Прекращение

голодовки протеста считаю самой большой ошибкой своей жизни».

Мы, оставшиеся, угасаем. Все меньше сил вставать и говорить. Все длиннее кажутся перерывы между принудительными кормлениями. Однажды кудато забирают Ивана. Потом узнаю – его взяли на этап, увезли

в киевское КГБ. На «профилактику».

Нас с Володей Балахоновым рассаживают в отдельные камеры. Ко всему прочему добавляется одиночество. В моей новой камере – заполненная чужими экскрементами «параша». Тяжелый запах недельной мочи, на

прогулку я уже не выхожу. Холодно и нет сил. Три раза в день выбрасываю принесенную еду, туда же мочусь. Холод становится нестерпимым, холодом болят кости. Ощущение, что мой костный мозг –

заморожен. Начинаю понимать: скоро конец. Господи, так хочется жить! Когданибудь, потом, после зоны. Иметь детей, любить, читать интересные книги, слушать Вивальди... Впервые недекларативный

выбор: жить или не жить? Не для ментов и КГБ, для себя необходимо решение.

Безумно, остро болят холодом ноги. Принудительное кормление – только через день! Не дождусь, не доживу. Открываю «парашу», там в моче и чужих фекалиях плавает хлеб. Выброшенный мною сегодня хлеб.

Промок наполовину, сверху – слой чистого хлеба. Брезгливости нет. Одна мысль: вот она жизнь, в этом кусочке хлеба. В нем – мое будущее. Дети и Вивальди. Останавливаюсь. Не изза брезгливости.

Понимаю: умру, если съем. Слишком грубая пища для моего отвыкшего от такой еды желудка. Всетаки бывший врач... И сейчас, спустя тридцать лет, вижу эту металлическую «парашу» с плавающим в дерьме

хлебом.

Из последних сил кричу Володе Балахонову: «Надо прекращать!». Он, бедняга, соглашается сразу. Видимо, не решался сказать это первым. Сто двенадцать дней, почти четыре месяца. Мои требования,

разумеется, не удовлетворены. Но я – победил несмотря ни на что. Потому что показал – им меня не сломать! Пишем заявления о прекращении голодовки, нас выпускают в зону. К друзьям. Сладкое ощущение

воли и нормальной жизни. Почти нормальной.

Прошли годы. До конца срока мне оставалось каких-то четыре месяца. Я уже был матерым, умелым, дерзким зэком. Ежегодные запугивания в Пермском КГБ, куда меня возили «на профилактику», только

усиливали мою волю к борьбе. Однажды наш лагерный кагэбист капитан Утыро сказал мне в лицо такое: «Семен Фишелевич, вы уже так много сала налили нам под шкуру, что оставшееся время в зоне можете

сидеть тихо и спокойно, в свое удовольствие». Но я не хотел сидеть спокойно. После очередного ПКТ (я отсидел в камере три месяца с Володей Мармусом), меня на несколько недель оставили в покое, а

потом, внезапно, объявили новое наказание – четыре месяца ПКТ. Было ясно, КГБ хочет избавить себя и от моих текстов, публикуемых в Самиздате и Тамиздате, и от моих прочих умений. Причина наказания

была сформулирована немотивированно, и я объявил голодовку. Я не мог поступить иначе. Я требовал соблюдения буквы закона!

В камере я был не один. Десять дней я радовался общению с другими наказанными соузниками, затем меня изолировали. Пришел врач, формально осмотрел меня, начал принудительное кормление. Все так же,

каждый второй день, кроме субботы и воскресенья. Я понимал: в зону больше не выйду. Я привычно слабел, читал книги. Свои книги, собранные мною за шесть лет лагерей. «Книга–почтой» присылала нам в

зону заказанную литературу на «общих основаниях». В основном, специальную, т.е. литературу малого спроса на воле. Общаться было не с кем, ритуалы голодовки были уже мне известны до мелочей.

Однажды меня соединили в бане с отбывавшим срок в ПКТ бывшим милиционером Михайлом Слободяном. Когда я разделся, он пришел в ужас и тихо сказал: «Боже, да вы как будто из Освенцима!». Но я себя не

видел и чувствовал вполне сносно. В советских камерах не устанавливали зеркал.

Я постепенно слабел. Больше лежал, много думал. И о прошлом, т.е. о зоне, которая уходила от меня навсегда, и о непонятном будущем под названием ссылка в Сибири. В одном я был твердо уверен: в

таком состоянии меня на этап не возьмут. Побоятся моей смерти. Я пытался читать. Со мною были все мои книги, в двух деревянных чемоданах, подаренных друзьямидвадцатипятилетниками. По дветри

страницы в день в начале голодовки, по одной странице спустя два ее месяца. Чаще всего брал в руки толстый том Дьяконова «Мифологии древнего мира». Шумеры, культы майя, зороастрийцы, все это

спасало меня от одиночества, уводило от постылого мира с КПСС, КГБ и прочей нечистью.

Все чаще я задумывался о своем близком будущем. О ссылке. Представлял себе маленький деревянный дом, где я буду жить три года. Где буду, наконец, сам готовить себе пищу. Так шли недели. Однажды

после очередного сеанса раздумий о будущем, я внезапно испытал шок! Я понял, что и в мыслях своих готовил себе все те же бесконечные лагерные каши, в моем рационе уже не было обычных продуктов:

мяса, свежей рыбы, яиц... Годы лагерей сделали свое дело: я отвык от нормальной еды.

Однажды утром дежурный надзиратель, войдя в камеру, приказал: «Соберите вещи. Вы отправляетесь на этап!». В камеру вошел врач, меня усадили на стул, влили внеочередную порцию питательной смеси...

Мне было очень страшно. Обессиленный, растерянный, прекрасно понимал: я не выдержу этапа. С трудом поднялся в холодную металлическую камеру автомобиля. Туда же забросили мои вещи, два чемодана с

книгами и небольшой синий мешок с бельем и носками. Привезли на вокзал, погрузили в зэковский вагон. Этапировали в Тюмень, в местную тюрьму. Где-то на второй или третий день меня отвели в кабинет

врача, принудительно кормили. Когда я увидел в медицинском лотке зонд для кормления, понял: это кормление будет последним. В лотке лежал очень старый резиновый зонд, давно потерявший эластичность,

весь усеянный трещинами, очень похожий на использованный десятилетиями водопроводный шланг. Главное – очень толстый шланг.

Я немедленно представил себе, как это изделие рук человеческих сейчас неотвратимо разрушит слизистую оболочку моего пищевода, будет болевой шок, я умру. Но, все обошлось, зонд сумели вставить в мой

приученный к подобным экзекуциям пищевод, влили смесь. У меня опять появились силы.

В камере меня окружали банальные уголовники. Один из них, пахан, был явно приставлен наблюдать за мною. Вероятно, он должен был предотвратить мои контакты с местными надзирателями. Меня боялись!

Слабого, перепуганного дистрофика. Я весил тогда сорок два килограмма.

2006 год